新聞推薦

習近平主席曾多次講述一段感人的中哈友誼故事:“80多年前,中哈兩位音樂家冼星海和拜卡達莫夫在阿拉木圖相識相知,結(jié)下了跨越國界的兄弟情誼。”“在舉目無親、貧病交加之際,哈薩克音樂家拜卡達莫夫接納了他,為他提供了一個溫暖的家。”

今年是冼星海誕辰120周年。拜卡達莫夫的女兒巴德爾甘·拜卡達莫娃已年近八旬,大病初愈的她在阿拉木圖的家中接受了新華社記者的采訪。

拜卡達莫娃說,冼星海曾向她們一家反復(fù)講起自己的兩個心愿:一是希望能夠找到他的家人,告訴他們自己在阿拉木圖的日子;二是希望能把他最后的作品帶回中國。“關(guān)于這兩個心愿的故事延續(xù)至今,足以說明真摯的友誼能跨越時空、生生不息。”

“一個哈薩克斯坦-中國大家庭”

1940年5月,冼星海從延安前往蘇聯(lián),為紀錄片《延安與八路軍》進行后期制作。1941年,受戰(zhàn)爭影響,影片制作陷入停頓,冼星海回國受阻,1942年底輾轉(zhuǎn)來到阿拉木圖,可依然找不到回國的辦法。素昧平生的拜卡達莫夫向他伸出了援手。

那是一個冬日,拜卡達莫夫在街頭看到一個身材消瘦、衣衫單薄的年輕人,坐在手提箱上,抱著小提琴。雖然言語不通,但拜卡達莫夫看出這位年輕人遭遇了困難,于是拉起年輕人的手,拿起手提箱,把他帶回了家。兩位音樂家在艱難歲月中相互扶持,用音樂激蕩著人民反法西斯斗爭的不屈意志,患難與共的情誼讓兩國人民感念至今。

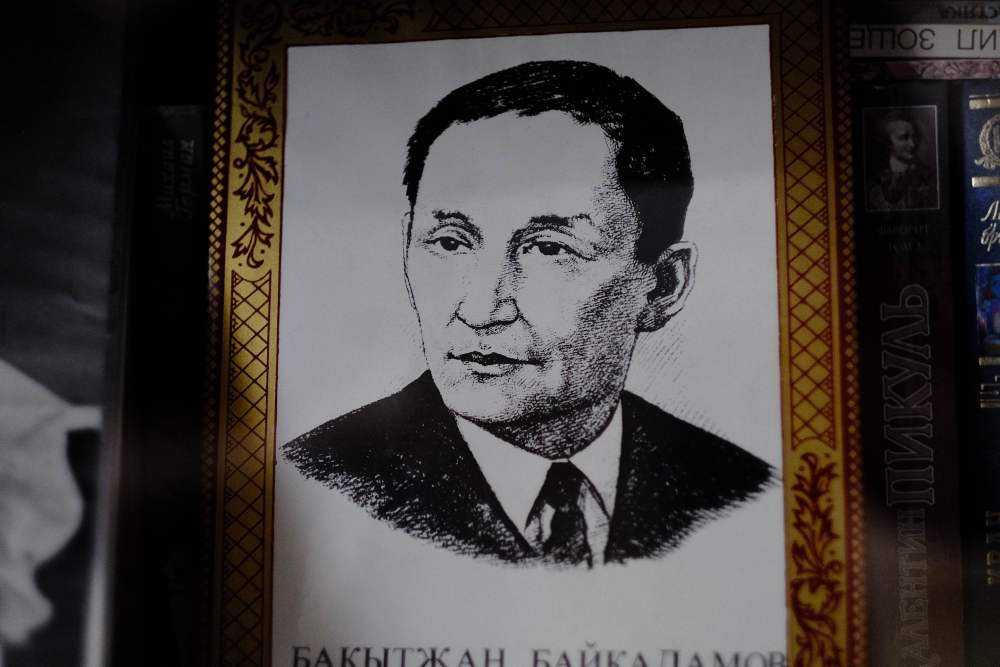

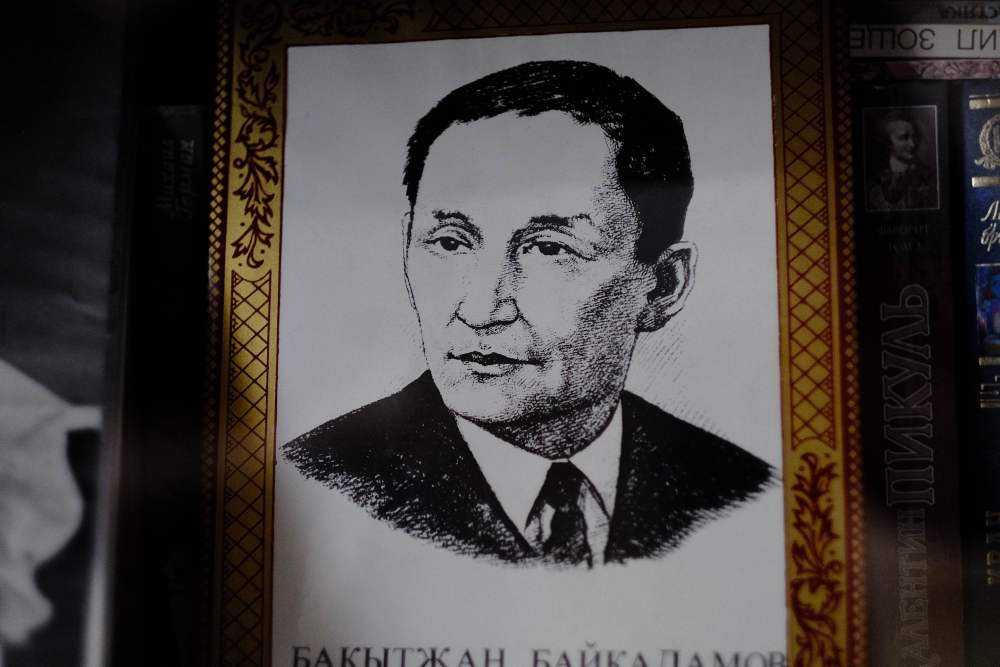

“多年來父親一次次的講述和親人們的回憶,讓我感覺自己就是那段歷史的見證人。”拜卡達莫娃說。老人退休前是哈薩克斯坦阿拉木圖音樂學(xué)院副院長。書房的墻上展示著各種做工精美的民族樂器,靠墻的書柜里擺放著父親拜卡達莫夫的畫像。

拜卡達莫娃告訴記者,冼星海與拜卡達莫夫一家共同生活的日子艱難而溫暖。食品憑票供應(yīng),數(shù)量少得可憐,“奶奶在房前屋后種了土豆、胡蘿卜,再把土豆拿去換油和其他東西,一家人勉強度日。”看著冼星海,奶奶總心疼地說“太瘦了”。寒冬里,冼星海沒有御寒的外套,“奶奶一針一線地把一件舊外套按照他的身材改好,送給他”。

拜卡達莫夫去世后,他的家人也始終記掛著冼星海的心愿。1986年,在多方奔走努力下,拜卡達莫娃一家終于同冼星海的女兒冼妮娜取得了聯(lián)系。“當年冼妮娜第一次來到哈薩克斯坦,我們同她仔細回憶了她父親在這里的生活。那是我們友誼的開始,更可以說是我們兩個家庭變成了一個哈薩克斯坦-中國大家庭。”拜卡達莫娃說。

拜卡達莫娃說,習近平主席所講述的這段“跨越國界的兄弟情誼”,是“哈中兩國友誼的象征”,也是“民間外交的典范”。身為這段友誼的傳承者,她近年來同中國的聯(lián)系日益緊密。老人見證著這段父輩的友誼持續(xù)促進哈中文化交流,也欣喜地觀察到兩國多領(lǐng)域務(wù)實合作蓬勃展開。“這樣的故事越多,人們的心就會越近。”

“他的作品替他回去了”

拜卡達莫夫家中“總有音樂縈繞”。在中哈兩位音樂家的交流中,音樂是最重要的語言。

戰(zhàn)火阻不斷對祖國和親人的思念。第一交響曲《民族解放》、第二交響曲《神圣之戰(zhàn)》、《滿江紅》……一部部作品,一張張手寫的曲譜上,凝結(jié)著冼星海的心血和情感。

在拜卡達莫夫力薦下,冼星海還承擔起根據(jù)哈薩克民族英雄阿曼蓋爾德的事跡創(chuàng)作交響史詩的重任。在拜卡達莫夫搜集的大量民歌基礎(chǔ)上,冼星海創(chuàng)作出的《阿曼蓋爾德》,深深鼓舞了當?shù)孛癖姟T诠_克斯坦,冼星海還教授樂理、傳授演奏技藝、舉辦音樂會,受到當?shù)孛癖姷膹V泛歡迎。

1944年年初,冼星海經(jīng)拜卡達莫夫推薦,前往科斯塔奈市音樂館擔任音樂指導(dǎo)。1945年,在一次赴偏遠山村的巡回演出中,冼星海染上肺炎,后病逝于莫斯科。

拜卡達莫娃說,冼星海希望將這些為當?shù)厝嗣駝?chuàng)作、也寄托著自己真摯感激之情的音樂作品帶回中國。“我也從事音樂,我很清楚‘最后的作品’對一位音樂家來說意味著什么,猶如最后的呼吸。”拜卡達莫娃說,“奶奶、父親、姑姑都去世了,為了冼星海的兩個心愿,為了將‘最后的作品’帶回中國的使命落在我的肩上,我必須完成。”

受條件所限,《阿曼蓋爾德》最初是鋼琴二重奏版。多年后,拜卡達莫娃委托哈薩克斯坦作曲家巴基爾·巴雅胡諾夫?qū)ⅰ栋⒙w爾德》改編為更加立體飽滿的管弦樂版本,并努力推動這部作品回到中國演出。

冼星海祖籍廣東番禺。2023年12月,“紀念中國音樂家冼星海和哈薩克斯坦音樂家拜卡達莫夫友誼主題音樂會”在廣州的星海音樂廳舉行。管弦樂版本《阿曼蓋爾德》在冼星海的故鄉(xiāng)首演。

“那是一種巨大的幸福感,我對自己說,‘你終于做到了!’”回想起那一刻,拜卡達莫娃仍然激動不已。“冼星海沒有回去的祖國,他的作品替他回去了。”

“傳遞反壓迫、抗侵略的共同聲音”

“為著要生存,我們就得一起努力,去保衛(wèi)那比自己母親更偉大的祖國。”冼星海曾在一封給母親的信中寫道。

冼星海出生在一個貧苦船工家庭,在母親的民謠和外祖父的簫聲中長大。1929年,24歲的冼星海遠赴法國巴黎勤工儉學(xué),追尋音樂夢想。他曾撰文明志——“學(xué)音樂的人”要“負起一個重責,救起不振的中國”。

“救起不振的中國”奠定了冼星海的人生和創(chuàng)作基調(diào)。1935年,冼星海從巴黎學(xué)成歸國,積極投身抗戰(zhàn)歌曲、救亡音樂創(chuàng)作和傳播事業(yè)。1938年,他來到延安,在魯迅藝術(shù)學(xué)院音樂系任教。

寒冬的窯洞非常寒冷,但冼星海為救國而歌的熱情比火還要熾熱。一張老照片中,冼星海裹緊棉大衣坐在小炕桌前,眉毛微蹙,執(zhí)筆思考。正是在這里,冼星海連續(xù)工作六天六夜,創(chuàng)作出《黃河大合唱》。

1939年4月,《黃河大合唱》在延安陜北公學(xué)禮堂首演,取得巨大成功。 “保衛(wèi)家鄉(xiāng)!保衛(wèi)黃河!保衛(wèi)華北!保衛(wèi)全中國!”從心底發(fā)出的歌聲,是為抗戰(zhàn)發(fā)出的怒吼,是為正義譜寫的旋律,從那時起就傳出延安,傳遍中國,傳向世界,傳唱至今。

延安革命紀念館館長劉妮說:“《黃河大合唱》濃縮了冼星海二十年來對音樂創(chuàng)作的追求與努力,在世界反法西斯戰(zhàn)爭的關(guān)鍵時刻,冼星海用音樂詮釋著中華民族不屈不撓的偉大精神,傳遞著世界人民反壓迫、抗侵略的共同聲音。”

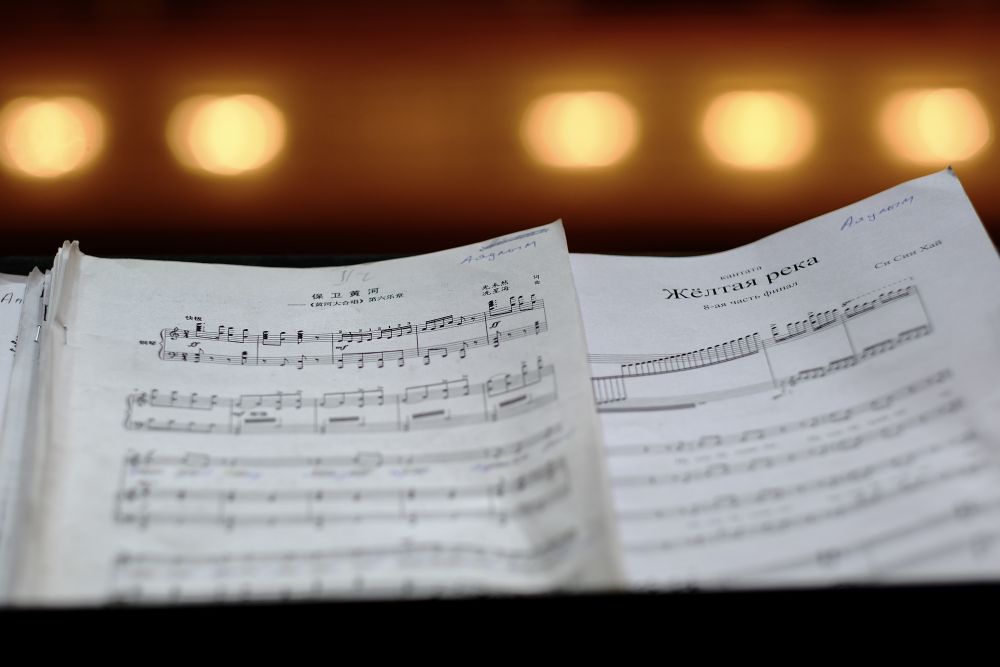

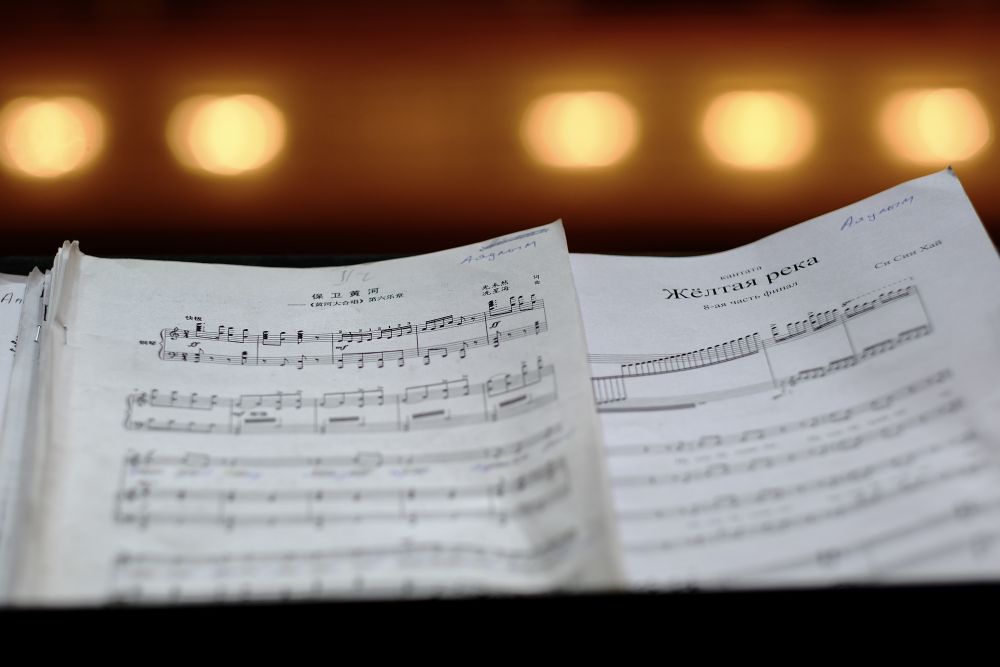

當時的延安物資匱乏,不具備演奏交響樂的足夠樂器。因此,最初版本的《黃河大合唱》用簡譜寫就。赴蘇聯(lián)工作后,冼星海為《黃河大合唱》補寫了序曲和管弦樂隊伴奏總譜。

2005年,他的女兒冼妮娜歷時8年整理的著作《黃河大合唱》出版,包括“延安版本”和“蘇聯(lián)版本”,“用實際行動彌補了父親當年的遺憾”。

“珍貴記憶代代相傳”

“我們已不止一次在舞臺上演唱《黃河大合唱》。在我看來,這是中國最為優(yōu)秀而動人的作品之一。從音樂家到普通民眾,所有人都能欣賞它、理解它,并從中汲取力量。”哈薩克斯坦國立拜卡達莫夫合唱團指揮貝姆貝特·德梅奧夫告訴新華社記者。

2024年是《黃河大合唱》首演85周年。當年10月,德梅奧夫帶領(lǐng)哈薩克斯坦國立拜卡達莫夫合唱團在武漢舉行音樂會。當激昂的旋律響起,當哈薩克斯坦音樂家用中文演唱《黃河大合唱》,現(xiàn)場響起持久不息的熱烈掌聲。

“近年來,從密切的高層交往到豐富的人文交流,兩國關(guān)系越來越親密。”德梅奧夫說,期待習近平主席此次赴哈出席第二屆中國-中亞峰會能“促進雙方各領(lǐng)域合作繼續(xù)深入發(fā)展”。

拜卡達莫夫合唱團領(lǐng)唱羅扎·巴克別爾格諾娃說,冼星海和拜卡達莫夫的跨國兄弟情誼是兩國人民友好交往的珍貴記憶,期待未來兩國文化交流更加深入。

在德梅奧夫看來,冼星海所譜寫的《阿曼蓋爾德》和《黃河大合唱》一樣具有震撼人心的力量,體現(xiàn)了冼星海對哈薩克民族、文化、歷史的深入研究,深受當?shù)孛癖娤矏邸!胺浅8兄x冼星海為我們寫出這樣的作品。”德梅奧夫說。

作為冼星海的知音和哈薩克斯坦知名作曲家,拜卡達莫夫同樣心懷愛國熱忱,以音樂鼓舞民眾反抗壓迫,畢生致力于哈薩克民族音樂的搜集、記錄、傳承。他所創(chuàng)作的《冬不拉舞曲》《挑水姑娘》等作品至今廣為流傳。

廣州星海音樂學(xué)院音樂學(xué)系教師余亞飛說,以民族音樂喚起民眾的抗爭精神、不屈意志和必勝信心,這是冼星海和拜卡達莫夫的共同追求,是《黃河大合唱》和《阿曼蓋爾德》跨越時空的精神力量,“這也是我們現(xiàn)在仍懷念他們、銘記歷史、傳承友誼的真正意義”。

在阿拉木圖,冼星海大街同拜卡達莫夫大街位置相鄰。在冼星海大街一端,冼星海紀念碑巍然矗立,以中哈俄三種文字寫道:“謹以中國杰出作曲家、中哈友誼及文化交流使者冼星海的名字命名此街為冼星海大街”。

“哈薩克斯坦年輕一代應(yīng)該了解并延續(xù)這樣美好的友誼,相信今后還會有更多哈中友好的佳話。”附近居民烏蘭·別克穆漢別托娃說。

高齡和疾病沒有阻擋拜卡達莫娃為傳承友誼而奔走的腳步。老人計劃今年8月再訪廣州,專程捐贈冼星海曾使用過的數(shù)件珍貴物品以及相關(guān)的歷史資料。她也打算帶著外孫女去看看冼星海的故鄉(xiāng)。“我希望父輩間這份親人般的情誼、兩個國家間的珍貴記憶代代相傳。”拜卡達莫娃說。

策劃:倪四義 胡曉光 韓墨

主筆:趙嫣 趙宇 陸浩

參與記者:馬崢 鄭開君 鄭鈺 茍洪景 張博文 喻珮 熊翔鶴 張繼業(yè)

統(tǒng)籌:孫浩 喬繼紅 王雅晨 韓梁

新華社國際部出品

|

|

|

| 焦作網(wǎng)免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

習近平主席曾多次講述一段感人的中哈友誼故事:“80多年前,中哈兩位音樂家冼星海和拜卡達莫夫在阿拉木圖相識相知,結(jié)下了跨越國界的兄弟情誼。”“在舉目無親、貧病交加之際,哈薩克音樂家拜卡達莫夫接納了他,為他提供了一個溫暖的家。”

今年是冼星海誕辰120周年。拜卡達莫夫的女兒巴德爾甘·拜卡達莫娃已年近八旬,大病初愈的她在阿拉木圖的家中接受了新華社記者的采訪。

拜卡達莫娃說,冼星海曾向她們一家反復(fù)講起自己的兩個心愿:一是希望能夠找到他的家人,告訴他們自己在阿拉木圖的日子;二是希望能把他最后的作品帶回中國。“關(guān)于這兩個心愿的故事延續(xù)至今,足以說明真摯的友誼能跨越時空、生生不息。”

“一個哈薩克斯坦-中國大家庭”

1940年5月,冼星海從延安前往蘇聯(lián),為紀錄片《延安與八路軍》進行后期制作。1941年,受戰(zhàn)爭影響,影片制作陷入停頓,冼星海回國受阻,1942年底輾轉(zhuǎn)來到阿拉木圖,可依然找不到回國的辦法。素昧平生的拜卡達莫夫向他伸出了援手。

那是一個冬日,拜卡達莫夫在街頭看到一個身材消瘦、衣衫單薄的年輕人,坐在手提箱上,抱著小提琴。雖然言語不通,但拜卡達莫夫看出這位年輕人遭遇了困難,于是拉起年輕人的手,拿起手提箱,把他帶回了家。兩位音樂家在艱難歲月中相互扶持,用音樂激蕩著人民反法西斯斗爭的不屈意志,患難與共的情誼讓兩國人民感念至今。

“多年來父親一次次的講述和親人們的回憶,讓我感覺自己就是那段歷史的見證人。”拜卡達莫娃說。老人退休前是哈薩克斯坦阿拉木圖音樂學(xué)院副院長。書房的墻上展示著各種做工精美的民族樂器,靠墻的書柜里擺放著父親拜卡達莫夫的畫像。

拜卡達莫娃告訴記者,冼星海與拜卡達莫夫一家共同生活的日子艱難而溫暖。食品憑票供應(yīng),數(shù)量少得可憐,“奶奶在房前屋后種了土豆、胡蘿卜,再把土豆拿去換油和其他東西,一家人勉強度日。”看著冼星海,奶奶總心疼地說“太瘦了”。寒冬里,冼星海沒有御寒的外套,“奶奶一針一線地把一件舊外套按照他的身材改好,送給他”。

拜卡達莫夫去世后,他的家人也始終記掛著冼星海的心愿。1986年,在多方奔走努力下,拜卡達莫娃一家終于同冼星海的女兒冼妮娜取得了聯(lián)系。“當年冼妮娜第一次來到哈薩克斯坦,我們同她仔細回憶了她父親在這里的生活。那是我們友誼的開始,更可以說是我們兩個家庭變成了一個哈薩克斯坦-中國大家庭。”拜卡達莫娃說。

拜卡達莫娃說,習近平主席所講述的這段“跨越國界的兄弟情誼”,是“哈中兩國友誼的象征”,也是“民間外交的典范”。身為這段友誼的傳承者,她近年來同中國的聯(lián)系日益緊密。老人見證著這段父輩的友誼持續(xù)促進哈中文化交流,也欣喜地觀察到兩國多領(lǐng)域務(wù)實合作蓬勃展開。“這樣的故事越多,人們的心就會越近。”

“他的作品替他回去了”

拜卡達莫夫家中“總有音樂縈繞”。在中哈兩位音樂家的交流中,音樂是最重要的語言。

戰(zhàn)火阻不斷對祖國和親人的思念。第一交響曲《民族解放》、第二交響曲《神圣之戰(zhàn)》、《滿江紅》……一部部作品,一張張手寫的曲譜上,凝結(jié)著冼星海的心血和情感。

在拜卡達莫夫力薦下,冼星海還承擔起根據(jù)哈薩克民族英雄阿曼蓋爾德的事跡創(chuàng)作交響史詩的重任。在拜卡達莫夫搜集的大量民歌基礎(chǔ)上,冼星海創(chuàng)作出的《阿曼蓋爾德》,深深鼓舞了當?shù)孛癖姟T诠_克斯坦,冼星海還教授樂理、傳授演奏技藝、舉辦音樂會,受到當?shù)孛癖姷膹V泛歡迎。

1944年年初,冼星海經(jīng)拜卡達莫夫推薦,前往科斯塔奈市音樂館擔任音樂指導(dǎo)。1945年,在一次赴偏遠山村的巡回演出中,冼星海染上肺炎,后病逝于莫斯科。

拜卡達莫娃說,冼星海希望將這些為當?shù)厝嗣駝?chuàng)作、也寄托著自己真摯感激之情的音樂作品帶回中國。“我也從事音樂,我很清楚‘最后的作品’對一位音樂家來說意味著什么,猶如最后的呼吸。”拜卡達莫娃說,“奶奶、父親、姑姑都去世了,為了冼星海的兩個心愿,為了將‘最后的作品’帶回中國的使命落在我的肩上,我必須完成。”

受條件所限,《阿曼蓋爾德》最初是鋼琴二重奏版。多年后,拜卡達莫娃委托哈薩克斯坦作曲家巴基爾·巴雅胡諾夫?qū)ⅰ栋⒙w爾德》改編為更加立體飽滿的管弦樂版本,并努力推動這部作品回到中國演出。

冼星海祖籍廣東番禺。2023年12月,“紀念中國音樂家冼星海和哈薩克斯坦音樂家拜卡達莫夫友誼主題音樂會”在廣州的星海音樂廳舉行。管弦樂版本《阿曼蓋爾德》在冼星海的故鄉(xiāng)首演。

“那是一種巨大的幸福感,我對自己說,‘你終于做到了!’”回想起那一刻,拜卡達莫娃仍然激動不已。“冼星海沒有回去的祖國,他的作品替他回去了。”

“傳遞反壓迫、抗侵略的共同聲音”

“為著要生存,我們就得一起努力,去保衛(wèi)那比自己母親更偉大的祖國。”冼星海曾在一封給母親的信中寫道。

冼星海出生在一個貧苦船工家庭,在母親的民謠和外祖父的簫聲中長大。1929年,24歲的冼星海遠赴法國巴黎勤工儉學(xué),追尋音樂夢想。他曾撰文明志——“學(xué)音樂的人”要“負起一個重責,救起不振的中國”。

“救起不振的中國”奠定了冼星海的人生和創(chuàng)作基調(diào)。1935年,冼星海從巴黎學(xué)成歸國,積極投身抗戰(zhàn)歌曲、救亡音樂創(chuàng)作和傳播事業(yè)。1938年,他來到延安,在魯迅藝術(shù)學(xué)院音樂系任教。

寒冬的窯洞非常寒冷,但冼星海為救國而歌的熱情比火還要熾熱。一張老照片中,冼星海裹緊棉大衣坐在小炕桌前,眉毛微蹙,執(zhí)筆思考。正是在這里,冼星海連續(xù)工作六天六夜,創(chuàng)作出《黃河大合唱》。

1939年4月,《黃河大合唱》在延安陜北公學(xué)禮堂首演,取得巨大成功。 “保衛(wèi)家鄉(xiāng)!保衛(wèi)黃河!保衛(wèi)華北!保衛(wèi)全中國!”從心底發(fā)出的歌聲,是為抗戰(zhàn)發(fā)出的怒吼,是為正義譜寫的旋律,從那時起就傳出延安,傳遍中國,傳向世界,傳唱至今。

延安革命紀念館館長劉妮說:“《黃河大合唱》濃縮了冼星海二十年來對音樂創(chuàng)作的追求與努力,在世界反法西斯戰(zhàn)爭的關(guān)鍵時刻,冼星海用音樂詮釋著中華民族不屈不撓的偉大精神,傳遞著世界人民反壓迫、抗侵略的共同聲音。”

當時的延安物資匱乏,不具備演奏交響樂的足夠樂器。因此,最初版本的《黃河大合唱》用簡譜寫就。赴蘇聯(lián)工作后,冼星海為《黃河大合唱》補寫了序曲和管弦樂隊伴奏總譜。

2005年,他的女兒冼妮娜歷時8年整理的著作《黃河大合唱》出版,包括“延安版本”和“蘇聯(lián)版本”,“用實際行動彌補了父親當年的遺憾”。

“珍貴記憶代代相傳”

“我們已不止一次在舞臺上演唱《黃河大合唱》。在我看來,這是中國最為優(yōu)秀而動人的作品之一。從音樂家到普通民眾,所有人都能欣賞它、理解它,并從中汲取力量。”哈薩克斯坦國立拜卡達莫夫合唱團指揮貝姆貝特·德梅奧夫告訴新華社記者。

2024年是《黃河大合唱》首演85周年。當年10月,德梅奧夫帶領(lǐng)哈薩克斯坦國立拜卡達莫夫合唱團在武漢舉行音樂會。當激昂的旋律響起,當哈薩克斯坦音樂家用中文演唱《黃河大合唱》,現(xiàn)場響起持久不息的熱烈掌聲。

“近年來,從密切的高層交往到豐富的人文交流,兩國關(guān)系越來越親密。”德梅奧夫說,期待習近平主席此次赴哈出席第二屆中國-中亞峰會能“促進雙方各領(lǐng)域合作繼續(xù)深入發(fā)展”。

拜卡達莫夫合唱團領(lǐng)唱羅扎·巴克別爾格諾娃說,冼星海和拜卡達莫夫的跨國兄弟情誼是兩國人民友好交往的珍貴記憶,期待未來兩國文化交流更加深入。

在德梅奧夫看來,冼星海所譜寫的《阿曼蓋爾德》和《黃河大合唱》一樣具有震撼人心的力量,體現(xiàn)了冼星海對哈薩克民族、文化、歷史的深入研究,深受當?shù)孛癖娤矏邸!胺浅8兄x冼星海為我們寫出這樣的作品。”德梅奧夫說。

作為冼星海的知音和哈薩克斯坦知名作曲家,拜卡達莫夫同樣心懷愛國熱忱,以音樂鼓舞民眾反抗壓迫,畢生致力于哈薩克民族音樂的搜集、記錄、傳承。他所創(chuàng)作的《冬不拉舞曲》《挑水姑娘》等作品至今廣為流傳。

廣州星海音樂學(xué)院音樂學(xué)系教師余亞飛說,以民族音樂喚起民眾的抗爭精神、不屈意志和必勝信心,這是冼星海和拜卡達莫夫的共同追求,是《黃河大合唱》和《阿曼蓋爾德》跨越時空的精神力量,“這也是我們現(xiàn)在仍懷念他們、銘記歷史、傳承友誼的真正意義”。

在阿拉木圖,冼星海大街同拜卡達莫夫大街位置相鄰。在冼星海大街一端,冼星海紀念碑巍然矗立,以中哈俄三種文字寫道:“謹以中國杰出作曲家、中哈友誼及文化交流使者冼星海的名字命名此街為冼星海大街”。

“哈薩克斯坦年輕一代應(yīng)該了解并延續(xù)這樣美好的友誼,相信今后還會有更多哈中友好的佳話。”附近居民烏蘭·別克穆漢別托娃說。

高齡和疾病沒有阻擋拜卡達莫娃為傳承友誼而奔走的腳步。老人計劃今年8月再訪廣州,專程捐贈冼星海曾使用過的數(shù)件珍貴物品以及相關(guān)的歷史資料。她也打算帶著外孫女去看看冼星海的故鄉(xiāng)。“我希望父輩間這份親人般的情誼、兩個國家間的珍貴記憶代代相傳。”拜卡達莫娃說。

策劃:倪四義 胡曉光 韓墨

主筆:趙嫣 趙宇 陸浩

參與記者:馬崢 鄭開君 鄭鈺 茍洪景 張博文 喻珮 熊翔鶴 張繼業(yè)

統(tǒng)籌:孫浩 喬繼紅 王雅晨 韓梁

新華社國際部出品

|

||||

| 焦作網(wǎng)免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|