頂端新聞記者 張弋 孟月

為什么中國人對土地有這樣深的情感?“種地DNA”究竟從何時開始覺醒?或許,我們可以從考古發現中找到線索。

9月4日上午,頂端新聞記者探訪位于新鄭的裴李崗遺址。裴李崗時代距今約8000年,上接舊石器時代末期,下啟著名的仰韶文化,是中華文明奠基的關鍵時期,標志著華夏大地步入成熟的農耕社會,被譽為“中華文明的晨曦”。

8000年前的河南人,已經會種地釀酒

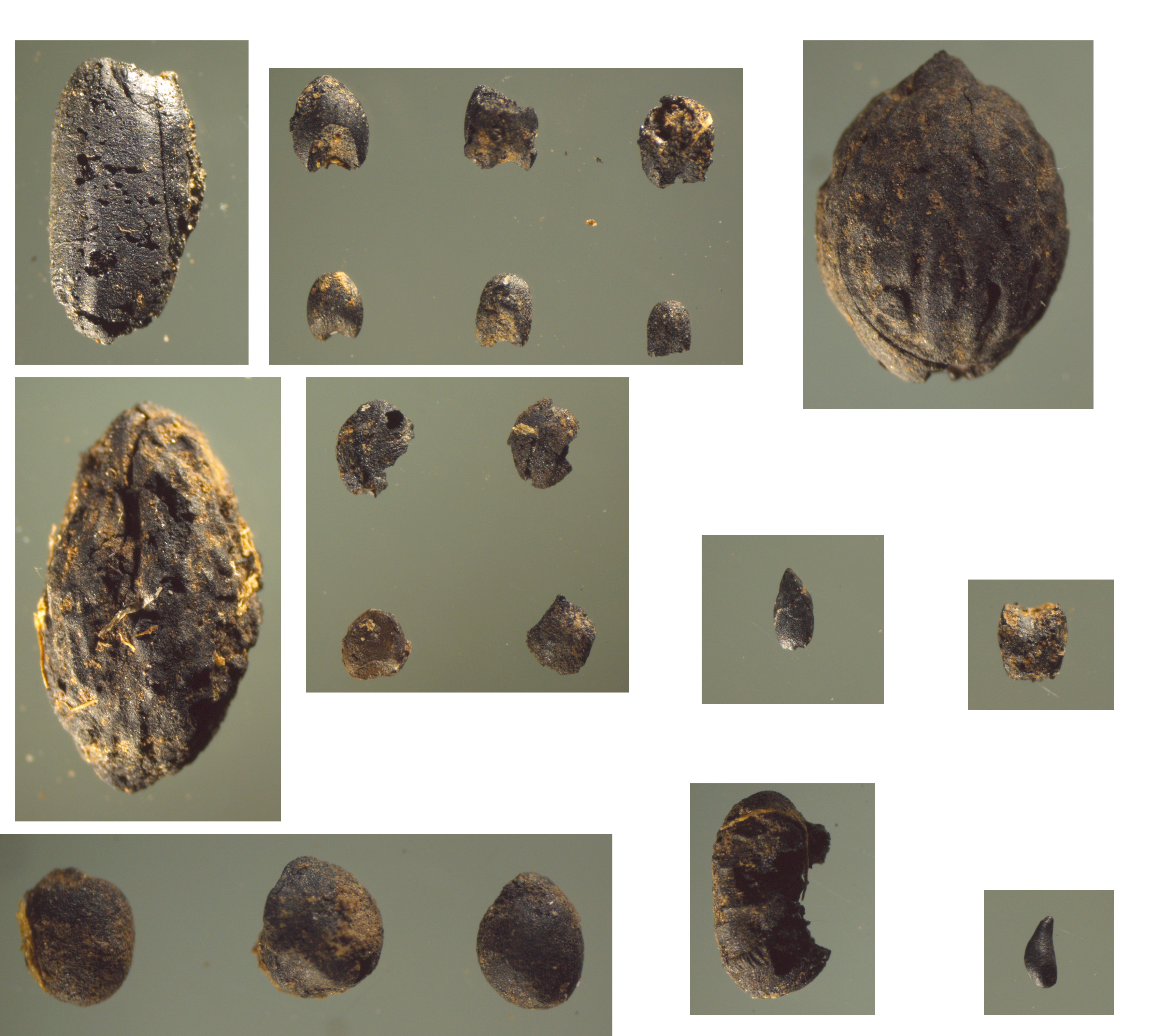

1977年,新鄭裴李崗遺址歷經多次發掘,出土了石器、陶器、骨器等遺物。其中最具代表性的,是寫入教科書的“石磨盤”和“石磨棒”。2018年發掘工作重啟以來,又發現了黍、粟、稻的種子。

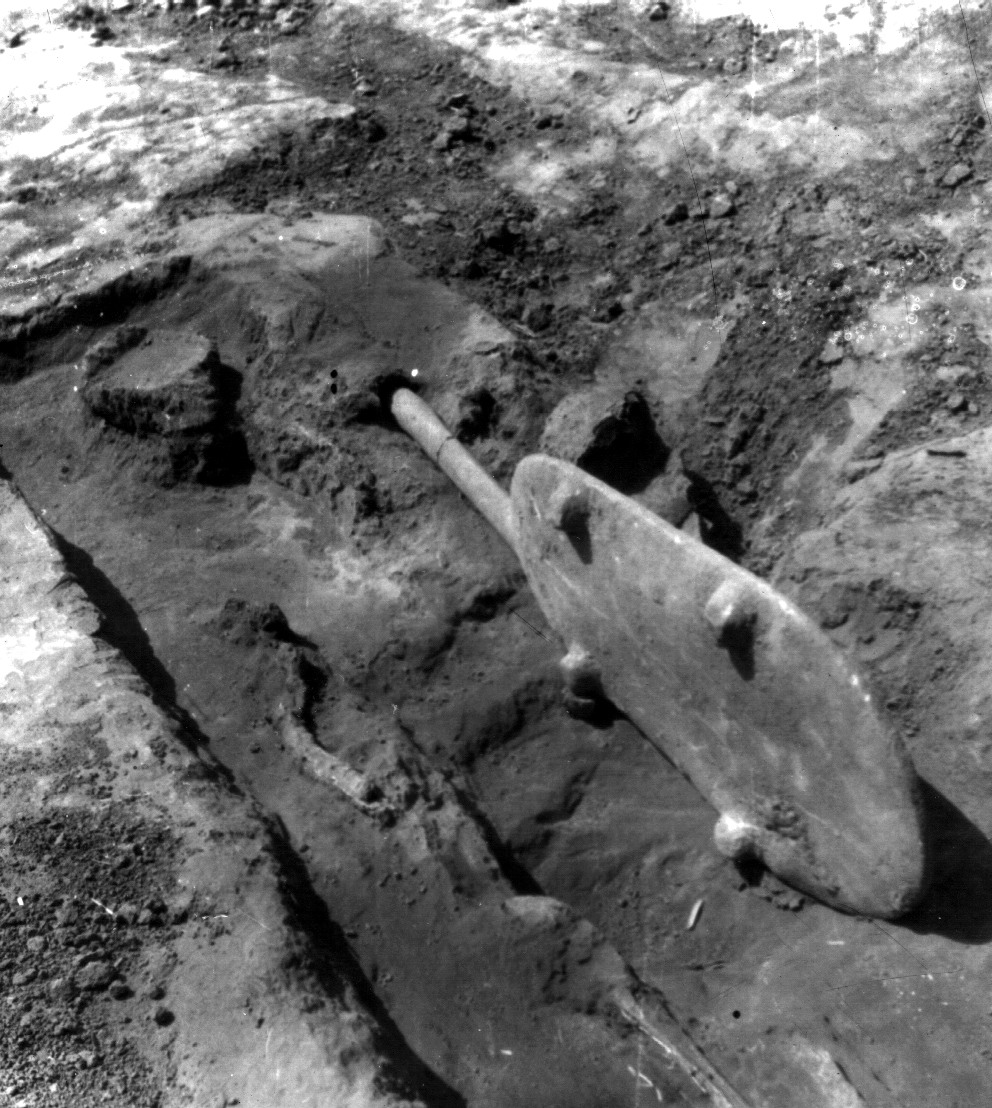

△裴李崗村民李鐵蛋送交文化館的石磨盤石磨棒和村民平整土地時發現的料礓石人骨架

它們的發現證明,早在8000年多前,裴李崗先民就已開始種植并加工糧食。

中國社會科學院考古研究所副研究員李永強表示,裴李崗時代是人類從游牧轉向定居農耕的關鍵階段。裴李崗遺址地處北方旱作農業與南方稻作農業交匯帶,先民在此定居后,生業模式由“攫取型經濟”轉向“生產型經濟”,開始主動種植作物,這一轉變對中國早期農業社會形成影響深遠。

△植物種子

值得一提的是,這里還是中國最早檢測出紅曲霉釀酒技術的遺址。

△距今7700年前的“尖底瓶”

在裴李崗遺址大多數墓葬中,墓主頭旁常陪葬一件陶壺。考古人員從中檢出紅曲霉,推斷其為釀酒所用。酒的出現激發了對糧食,尤其是稻米的需求,進一步推動農業的發展。

在2023年底裴李崗遺址的新發現中,出土了一件“微縮版”小口尖底瓶,長約10厘米,遠小于仰韶文化時期的同類器物。該瓶距今約7700年,很可能用于“制曲”,為探討裴李崗與仰韶文化源流提供了關鍵實物證據。

更早在2021年,該遺址還發現了距今約8000年、用紅曲霉發酵釀酒的證據。

△乳釘紋紅陶鼎

美國斯坦福大學劉莉教授團隊在兩件陶壺殘留物中,檢出大量紅曲霉菌絲、閉囊殼及具有發酵特征的稻米淀粉粒,證實它們用于釀酒和存酒。同時出土的還有濾酒用的漏器和溫酒用的鼎。

“中國古代隨葬酒器與飲食器的傳統的形成,正源于裴李崗。”李永強說。

裴李崗文化為“多元一體”中華文明奠基

仰韶文化被稱為中國歷史上第一次藝術浪潮,其影響輻射大半個中國,如一朵重瓣之花燦爛綻放。

而更早的裴李崗文化,覆蓋范圍亦為廣大,是目前所知同期規模最大的考古學文化,已發現遺址170多處。

△鼎

該文化呈現出“以豫中為核心,向外輻射”的擴張態勢,尤其向西、向南影響顯著。

西進關中盆地,與渭河流域老官臺文化交融。東南傳播至淮河中游、西南到達長江中游地區,第一次實現黃河、淮河、長江流域文明的互動。裴李崗文化的大擴散,為后來“多元一體”的中華文明奠定重要基礎。

鄭州大學考古與文化遺產學院副教授、鄭州市文物考古研究院副院長張建表示,裴李崗文化遺址多環嵩山分布,構成中原文化圈的雛形。

仰韶文化與裴李崗文化一脈相承。首先就是文化傳統和分布地域的延續,例如仰韶中晚期的鞏義雙槐樹遺址中出現成排墓地,與裴李崗墓地結構類似,體現對祖先崇拜與習俗的傳承。

△紅陶碗

禮儀制度方面亦見延續。如開創以鼎為核心的陶器組合,經歷仰韶時代、龍山時代和夏代的發展,商周時期演變為列鼎制度,說明其文化為后世禮制埋下根基。

具體到“河洛古國”的范圍,裴李崗遺址環嵩山分布,而雙槐樹遺址作為河洛古國的核心,集中在嵩山東北部。

9月底,“國寶回家鄉——紀念鄭州商城發現70周年考古新發現展”將在鄭州商代都城遺址博物院隆重開幕,此次展覽不僅是對鄭州商城七十年考古歷程的深情回望,更是一場與3600年偉大商文明的深沉對話。手鏟釋天書,光影溯亳都,邀您共賞“商城之心”發出的古老而輝煌的文化回響。